はじめに

人類の歴史において、感覚機能の欠損を補うための技術開発は、単なる肉体的な補助を超え、社会的なつながりや個人の尊厳を守るための切実な闘いであり続けてきました。

その中でも聴覚は、言語を通じたコミュニケーションの基盤であり、他者との相互理解や情報の共有において極めて重要な役割を担っています。

聴覚に障害を持つ人々が、どのようにして再び「音」の世界を取り戻し、社会との接点を維持してきたかという軌跡は、医学、工学、そして人間心理が交差する、極めて豊饒な歴史的物語を形成しています。

補聴器の歴史を見ると、それは物理的な音響エネルギーを単純に集約する「受動的増幅」の時代から、外部エネルギーを用いて音を増幅する「能動的増幅」の時代、そして音をデータとして処理し、情報の取捨選択を行う「デジタル知能化」の時代へと、劇的な変遷を遂げてきました。

この進化の背景には、電磁気学、半導体物理学、コンピュータサイエンスといった先端科学の恩恵があることは言うまでもありませんが、それと同時に、補聴器を装用することに対する社会的障壁を打破しようとする、設計者やユーザーたちの絶え間ない努力が存在していました。

本記事では、古代から現代に至るまでの補聴器の技術的変遷を詳細に辿るとともに、それぞれの時代における社会背景や日本における独自の発展過程について深く考察します。

さらに、現代における地域密着型の聴覚ケアの重要性についても、具体的な事例を交えながら解説していきます。

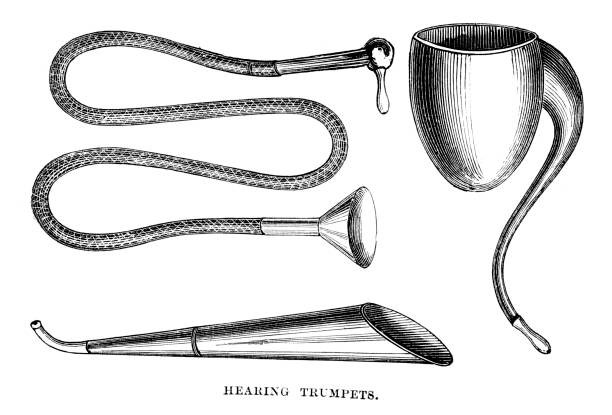

非電化(集音器)の時代

電気という革新的なエネルギーが聴覚補助に利用される以前、難聴者は物理的な手法によって音を大きくすることに頼らざるを得ませんでした。この「非電化時代」は、紀元前から19世紀末までという非常に長い期間を占めており、その間に様々な形状の「集音器」が考案されました。

物理学的集音の原理と初期の試み

初期の補聴手段は、自然界に存在する形状の模倣から始まりました。

古代において、聴力を失った人々は、自らの手を耳の後ろに添えることで集音面積を広げる「耳を手で覆う」という最も原始的な方法を用いていました。

これは、現代の音響学の観点からも、特定の周波数帯域を数デシベル(dB)程度上昇させる効果があることが認められています。

その後、動物の角や巨大な貝殻、あるいは木材を加工した漏斗状の道具が用いられるようになりました。これらの道具に共通する原理は、広い開口部で捕らえた音波を狭い通路へと導くことで、鼓膜に到達する音圧を高めるというものです。

物理学的には、音響インピーダンスの整合を図る初期の試みであったと言えます。17世紀に入ると、フランスの数学者ジャン・ルレションが1624年の著作の中で、初めて「聴覚ラッパ」という概念を科学的に記述しました。

19世紀における音響ラッパの洗練

19世紀は、集音器が「製品」として洗練され、多様化した時代です。

イギリスのフレデリック・ラインは、1800年にロンドンで世界初の補聴器製造会社を設立しました。彼の製品は、真鍮製のものから、貴族向けの装飾を施した銀製のものまで多岐にわたりました。

この時代の設計思想は、増幅率を稼ぐための「大型化」と、周囲の目を気にするユーザーのための「隠蔽化」という、二つの相反する方向に進化しました。

大型の集音器としては、教会の説教壇や演説台に設置されるような、数十センチメートルに及ぶ巨大なラッパが存在しました。

これらのデバイスは、増幅効果としては最大でも15dBから20dB程度に限定されており、特に重度難聴者にとっては十分な解決策とはなりませんでした。

しかし、物理的な形状を工夫することで特定の方向からの音を選択的に集めるという「指向性」の概念は、この時代に既に芽生えていたと言えます。

電気式補聴器の黎明とカーボン技術

19世紀末、アレクサンダー・グラハム・ベルによる電話の発明は、補聴器の歴史に「電気」という新しい次元をもたらしました。音波を電気信号に変換し、それを再び音波に戻すというプロセスは、補聴器が単なる「集音器」から「増幅器」へと進化することを可能にしました。

カーボン補聴器の仕組みと登場

最初の電気式補聴器は、電話機と同じ「カーボン(炭素粉末)」を用いたマイク技術を基盤としていました。1898年、ミラー・リース・ハッチソンによって開発された「アカウフォン(Akouphone)」がその先駆けです。

カーボン式補聴器は、炭素粒子の粉末に電圧をかけ、音波による振動が炭素粒子同士の接触抵抗を変化させることで、電流の強弱(信号)を作り出す仕組みでした。

この方式の最大の利点は、外部電源(電池)のエネルギーを利用して、入力された音以上のエネルギーを持つ信号を出力できること、つまり「能動的な増幅」が可能になったことです。

これにより、物理的なラッパでは到達できなかった音量を提供できるようになりました。

カーボン時代の技術的課題

しかし、初期のカーボン補聴器には多くの課題がありました。まず、炭素粒子の特性上、内部ノイズ(サーという雑音)が非常に大きく、音質が極めて粗いものでした。また、マイクの向きが変わると炭素粒子の詰まり具合が変化し、音が途切れたり歪んだりする欠点もありました。

さらに、当時の電池技術は未発達であり、ユーザーは巨大で重い鉛蓄電池や乾電池を鞄に入れて持ち歩かなければなりませんでした。

1900年代初頭の製品カタログを見ると、補聴器本体よりもバッテリーの重量が装用者の大きな負担となっていたことが伺えます。

真空管の導入とポータビリティの追求

1920年代、ラジオや通信技術の飛躍的発展を支えた真空管が補聴器にも導入されました。これにより、補聴器はカーボン式の限界を超え、よりクリアで強力な増幅を手に入れることとなります。

真空管補聴器の技術的飛躍

真空管は、電子の動きを真空中で制御することで、信号を極めて高精度に増幅できる素子です。1920年にアール・ハンソンが特許を取得した「バッフェム」は、商用として成功した最初の真空管補聴器の一つです。

真空管式の登場により、それまで不可能だった「周波数特性の調整」がある程度可能になり、ユーザーの聴力に合わせて高音域や低音域を強調する試みが始まりました。

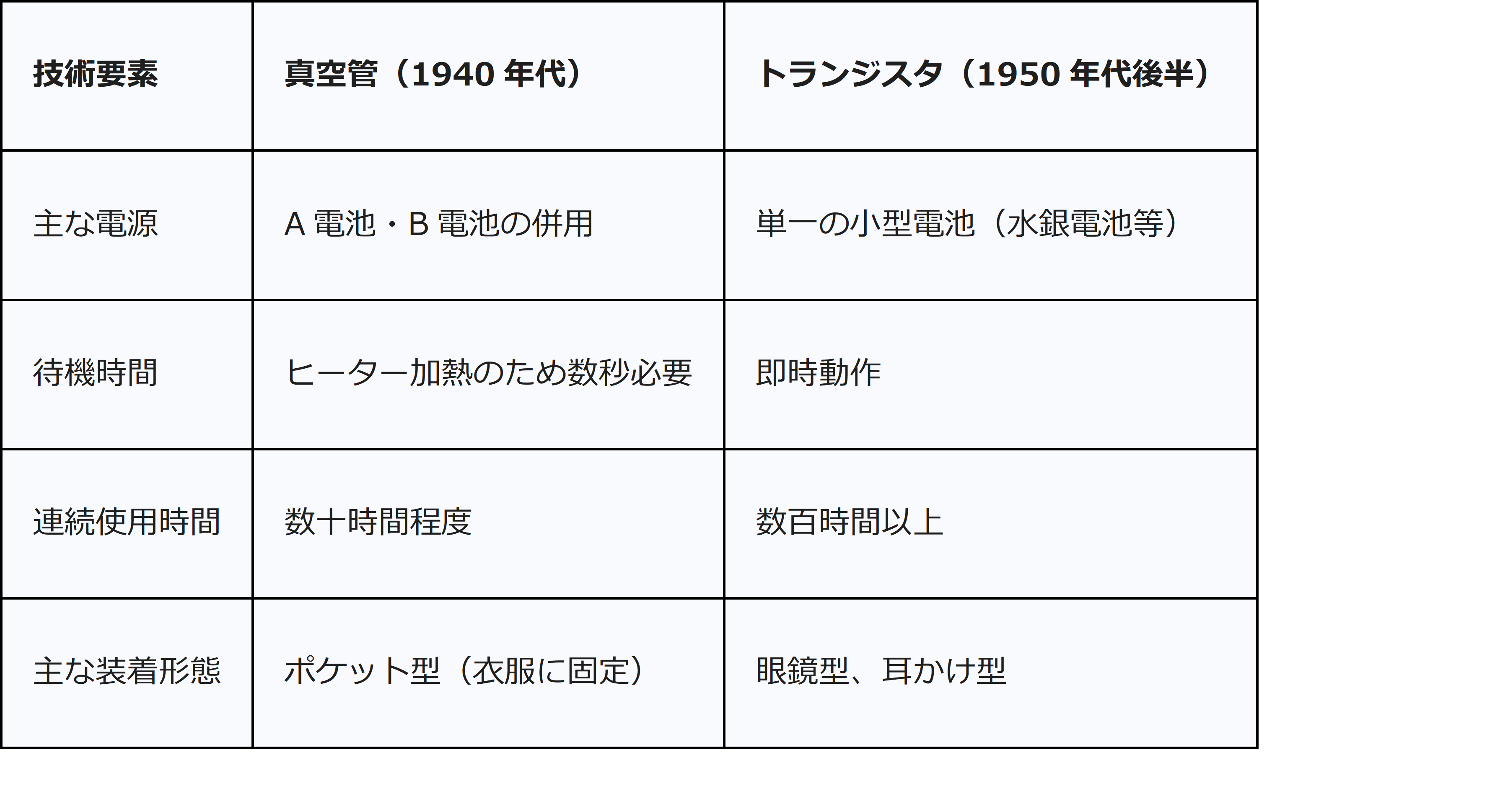

ウェアラブルへの闘い

真空管補聴器の最大の障壁は、動作に必要な電力と真空管自体のサイズでした。真空管を駆動させるためには、フィラメントを加熱するための「A電池(低電圧・大電流)」と、プレート電圧を供給するための「B電池(高電圧)」の2系統が必要でした。

初期の真空管モデルは、小型のトランクほどの大きさがあり、卓上型として使用されていました。

1930年代後半から1940年代にかけて、サブミニチュア真空管と呼ばれる超小型の真空管が開発されたことで、ようやく補聴器は「ウェアラブル(身につけられる)」な形態へと移行します。

それでも、衣服の下にバッテリーパックを忍ばせ、長いワイヤーで耳元のイヤホンと繋ぐ必要がありました。

第二次世界大戦中、軍事用無線機の小型化技術が転用されたことで、この傾向は加速しました。

近代補聴器の誕生~トランジスタ革命~

1947年、ベル研究所のジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテン、ウィリアム・ショックレーによってトランジスタが発明されたことは、エレクトロニクス全般のみならず、補聴器の歴史における最大の転換点となりました。

トランジスタがもたらしたもの

トランジスタは、真空管と同じ増幅機能を持ちながら、以下の点で圧倒的に優れていました。

サイズ: 真空管の数十分の一の大きさ。

・消費電力

フィラメントの加熱が不要なため、消費電力が極めて低い。

・信頼性

ガラス管ではないため衝撃に強く、寿命が非常に長い。

・即時性

電源を入れた瞬間に動作する。

1952年末、ソノトーン社が世界初のトランジスタ搭載補聴器「Model 1010」を発売しました。

これは、消費電力の大きい出力段のみにトランジスタを使用したハイブリッド型でしたが、翌1953年にはレイセオン社が補聴器用トランジスタの量産を開始し、完全トランジスタ式補聴器が急速に普及しました。

装着形態の多様化

トランジスタの登場により、補聴器は胸元に下げる「ポケット型」から、頭部に装着する形態へと劇的な進化を遂げました。

・眼鏡型補聴器

1950年代半ば、眼鏡のテンプル(つる)の部分に回路を組み込んだモデルが大流行しました。これは、補聴器を隠したいという心理と、当時の部品サイズを収めるための合理的な解決策でした。

・耳かけ型(BTE)

耳の後ろに本体を掛けるスタイルが確立されました。

・耳あな型(ITE)

さらなる小型化により、耳の穴の中にすべての部品を収める試みが始まりました。

※技術要素

集積回路(IC)とアナログ信号処理の高度化

1960年代から1970年代にかけて、複数のトランジスタや抵抗を一つのシリコンチップ上に形成する集積回路(IC)技術が導入されました。

これにより、補聴器の内部回路はさらに複雑化し、単なる増幅以上の機能を持つようになります。

圧縮技術と自動利得制御(AGC)

この時期の重要な進歩の一つは、自動利得制御(AGC)の実装です。初期のアナログ補聴器は、小さな音を大きくする一方で、大きな音(ドアの閉まる音や車のクラクション)まで過剰に増幅してしまい、ユーザーに苦痛を与えることがありました。

AGC技術は、入力音の大きさに応じて増幅率を自動的に変化させ、大きな音が入りすぎないように抑制する機能です。これにより、装用感は劇的に改善されました。

また、特定の周波数成分を強調するフィルタリング技術も向上し、ユーザーの聴力図(オージオグラム)に合わせて、熟練の技術者がハンダ付けや小さなポテンショメータ(調整ネジ)を回して調整を行う「アナログフィッティング」の黄金時代を迎えました。

デジタル信号処理(DSP)の衝撃

1980年代後半、計算機の小型化と処理能力の向上により、補聴器の世界にもデジタル革命が押し寄せました。

音をアナログ電圧として扱うのではなく、連続的な数値をサンプリングして0と1のデータとして処理する「デジタル信号処理(DSP)」の導入です。

デジタル化の第一波

当初、デジタル補聴器は計算資源の制約から、調整(プログラミング)のみをデジタルで行い、音声処理自体はアナログで行う「ハイブリッド型(プログラマブル・アナログ)」として始まりました。

しかし、1980年代後半にニコレット社が世界初の商用完全デジタル補聴器を発表し、続いて1996年にはワイデックス社が「Senso」を、オーティコン社が「DigiFocus」を発売したことで、市場は一気に完全デジタルへと傾きました。

デジタル技術が解決した難題

デジタル信号処理は、アナログ時代には不可能だった高度な機能を次々と実現しました。

・ハウリング抑制(フィードバックマネジメント)

マイクがスピーカーの音を拾って発生するピーピー音を、デジタル演算によって瞬時に検知し、逆位相の波形をぶつけることで打ち消します。これにより、耳あなを密閉しすぎることなく、高利得を得ることが可能になりました。

・マルチチャネル処理

音を多数の周波数帯域(チャネル)に分割し、それぞれの帯域で独立して増幅率や圧縮を制御します。これにより、母音の重なりを抑えつつ、子音の明瞭度を高めるといった緻密な音作りが可能になりました。

・環境適応型ノイズリダクション

入力信号を統計的に解析し、定常的な雑音(エアコンの音など)と非定常的な音声信号を分離し、雑音成分のみを減衰させます。

コネクティビティと人工知能の統合

現代の補聴器は、もはや「聴覚補助器具」という枠を超え、高度な通信機能を備えたウェアラブル・コンピュータへと変貌を遂げています。

ワイヤレス技術とBluetooth

2000年代半ばから、補聴器にワイヤレス通信機能が搭載されるようになりました。初期は磁気誘導(テレコイル)や独自方式が中心でしたが、2.4GHz帯を用いたBluetooth技術の導入により、スマートフォンとの直接連携が実現しました。

これにより、以下の利便性がユーザーにもたらされました。

・オーディオストリーミング

音楽や通話音声をスマートフォンのスピーカーを介さず、補聴器に直接配信する。

・アプリによる操作

ユーザーがスマートフォン上のアプリを使って、ボリューム調整やプログラムの切り替えを直感的に行う。

・リモートフィッティング

自宅にいながら、インターネット経由で専門家による調整を受ける。

AIとディープラーニングの活用

2010年代後半からは、人工知能(AI)が補聴器の内部アルゴリズムに組み込まれ始めました。

従来のノイズリダクションは人間が設計したルールに基づいていましたが、最新のモデルでは、数百万通りの現実世界の音響データを学習させたディープニューラルネットワーク(DNN)が搭載されています。

AI搭載補聴器は、毎秒数百回もの頻度で周囲の音響環境をスキャンし、ユーザーが今「レストランで会話しているのか」「駅のホームにいるのか」「森を散策しているのか」を瞬時に判断します。

そして、それぞれの状況において最も聴き取りやすい設定に自動で調整を行います。さらに、身体の動きを検知する加速度センサーと組み合わせ、ユーザーの転倒を検知して家族に通知する機能や、心拍数をモニタリングする機能など、健康管理デバイスとしての側面も強めています。

日本における補聴器の歴史と独自展開

世界的な技術の流れの中で、日本もまた独自の歩みを進めてきました。戦後、壊滅的な状況から復興する中で、日本の技術者たちは聴覚障害者のための機器開発に情熱を注ぎました。

国産補聴器の黎明期

1940年代後半、物理学者の小林理学研究所(現在の小林理研)が、戦時中の軍事技術を平和利用することを目的として補聴器の研究を開始しました。

1948年には、国産初の量産型補聴器「H-501」が開発されました。これが後の「リオン(Rionet)」ブランドの始まりです。

当時の日本は物資不足に苦しんでいましたが、リオンの技術者たちは真空管の自社生産にまで踏み込み、日本の聴覚ケアの礎を築きました。

医療機器としての法整備と普及

日本では、1960年代から70年代にかけて、補聴器が「薬事法(現在の医薬品医療機器法)」の下で管理されるようになり、品質の安定と安全性の確保が進みました。

また、身体障害者福祉法に基づく補装具費支給制度が整備されたことで、重度難聴者が補聴器を手に取りやすい環境が作られていきました。

しかし、日本市場特有の課題も浮き彫りになりました。欧米と比較して「補聴器を装用すること」に対する心理的な抵抗感が強く、難聴を自覚してから補聴器を購入するまでの期間が非常に長いという統計データがあります。

また、通信販売などで不適切な調整のまま販売される「集音器」と、医療機器としての「補聴器」の混同が、ユーザーの満足度を下げる要因となってきました。

地域における専門ケアの重要性~熊本を例に~

補聴器は高度な精密機器であるがゆえに、単に購入すれば良いというものではありません。個々のユーザーの聞こえの状態、耳の形状、そして生活スタイルに合わせて、専門家が根気強く調整(フィッティング)を行うプロセスが不可欠です。

この「対面での継続的なサポート」こそが、補聴器の価値を最大化する鍵となります。

熊本県において、こうした地域密着型の専門的ケアを長年にわたり提供しているのが、岩永補聴器です。補聴器の歴史において、技術がどれほど進化しても変わらないのは、「人の声を聞きたい」というユーザーの願いと、それに応える技術者の専門性です。

同店では、最新のデジタル補聴器の選定から、装用後の微調整、そしてアフターメンテナンスに至るまで、地域住民のQOL向上に深く寄与しています。

熊本県内での相談や詳細なサービスについては、以下の拠点が窓口となっています。所在地や営業時間の詳細は、岩永補聴器熊本店の公式ウェブサイトにて確認することができます。

こうした専門店の存在は、技術の進化と個人の幸福を繋ぐ「最後の1マイル」を担っていると言えます。

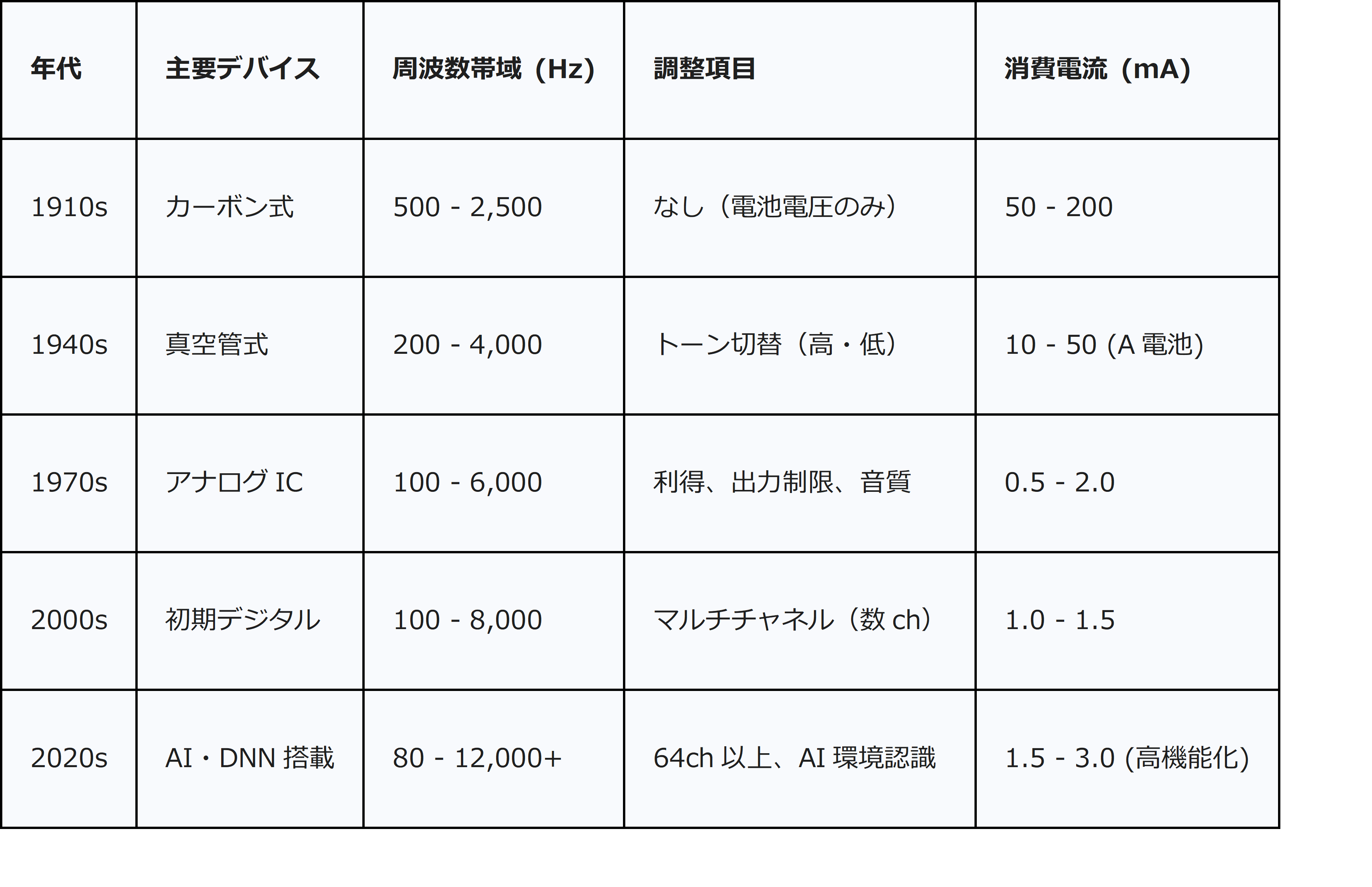

補聴器の構造と機能の進化(データ比較)

補聴器の性能向上を具体的なスペックで比較すると、その進化の凄まじさが理解できます。

注目すべきは、周波数帯域の拡大です。

初期のカーボン式では、電話機と同様に「声の成分」が含まれる狭い範囲しか増幅できませんでしたが、現代の補聴器は音楽の豊かな響きまで再現できる広帯域化を実現しています。

また、消費電流については、機能が飛躍的に高度化しているにもかかわらず、半導体プロセスの微細化により、ボタン電池1個で数日間、あるいは充電式で丸一日以上動作するレベルに抑制されています。

今後の展望とまとめ

補聴器の歴史は現在、大きな転換期を迎えています。2022年、米国において「OTC(Over-the-Counter)補聴器」という新しいカテゴリーが法的に認められました。

これは、軽度から中等度の難聴者を対象に、対面での処方箋なしでドラッグストアなどにおいて購入できる補聴器です。これにより、聴覚補助のハードルがさらに下がり、早期の対策が促進されることが期待されています。

一方で、技術の最前線では「脳との融合」が進んでいます。単に鼓膜を振動させるだけでなく、聴神経や脳の聴覚皮質に直接作用する技術や、脳波を測定して「ユーザーが今、誰の声に集中しようとしているか」を読み取り、その方向の音だけを強調する「脳波制御型補聴器」の研究が進められています。

さらに、バイオテクノロジーの分野では、内耳の有毛細胞を再生させる遺伝子治療や創薬の研究も並行して行われており、将来的には「デバイスによる補完」と「生物学的な治療」が組み合わされた、全く新しい聴覚ケアの形が実現するかもしれません。

補聴器の歴史を紐解くことは、人類が音という情報をいかに大切にし、失われた感覚を補うためにいかに知恵を絞ってきたかを知るプロセスそのものです。

19世紀の巨大な真鍮製のラッパから、21世紀のAI搭載ナノコンピュータに至るまで、その進化の根底には常に「聞こえの喜び」を取り戻したいという切実な願いがありました。

技術はアナログからデジタルへ、そして知能化へと姿を変えましたが、最適な聞こえを手に入れるためには、岩永補聴器のような専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルによる調整が不可欠であるという事実は変わりません。

私たちは今、歴史上のどの時代よりも優れた補聴技術を手にしていますが、それを正しく使いこなし、個々の人生を豊かにするためには、技術への理解と、地域に根ざした人間味のあるサポートの双方が重要であると言えるでしょう。

聴覚ケアの未来は、単なる機器のスペック競争ではなく、それがいかにしてユーザーの社会生活を豊かにし、すべての人が音の彩りを感じながら共に歩める社会の実現があることを期待して止みません。